Probabilités et erreur judiciaire : l’affaire Sally Clark

Introduction

En 1999, en Angleterre, une avocate nommée Sally Clark est accusée d’avoir tué ses deux enfants. Ce qui a pesé lourd contre elle, ce n’est pas une preuve matérielle, mais un calcul de probabilité présenté comme scientifique. Cet exemple montre à quel point une mauvaise utilisation des maths peut avoir des conséquences dramatiques…

I. Contexte et présentation de l’affaire

1. Qui est Sally Clark ?

Sally Clark était une avocate britannique. En 1999, elle est accusée d’avoir tué ses deux enfants, tous deux décédés brutalement avant l’âge de quelques mois.

Au départ, les décès pouvaient être expliqués par le syndrome de mort subite du nourrisson. Mais les médecins légistes trouvent suspect qu’un tel drame se produise deux fois dans la même famille. Ils commencent alors à envisager la piste d’un double infanticide, et Sally Clark se retrouve sur le banc des accusés.

2. L’argument mathématique au procès

Au procès, un pédiatre expert, Sir Roy Meadow, avance un argument probabiliste qui va peser lourd dans le jugement. Il explique que :

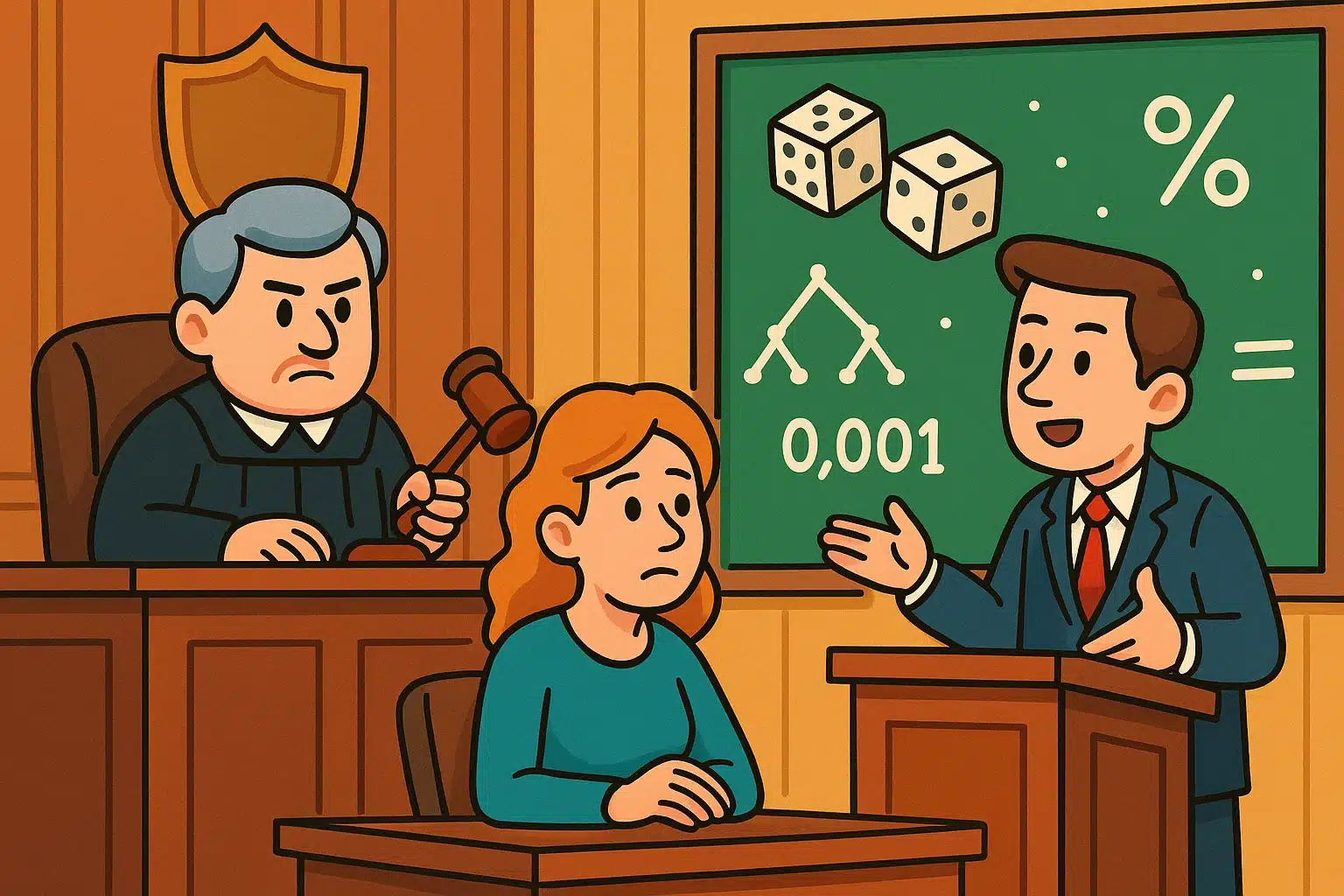

- selon les statistiques, la probabilité qu’un enfant meure de mort subite dans une famille «favorisée» (non-fumeurs, bonne situation) est d’environ [math]\tfrac{1}{73000}[/math].

- donc, la probabilité que deux enfants de la même famille meurent de cette manière est :

\tfrac{1}{73000}\times\tfrac{1}{73000} = \tfrac{1}{5329000000} \approx 1 \text{ sur 5 millions}.Présentée au jury, cette estimation donne l’impression qu’il est pratiquement impossible que les deux décès soient dus au hasard. Cet argument a eu une influence énorme : il a renforcé l’idée que Sally Clark devait forcément être coupable.

Voici une petite vidéo que vous pouvez utiliser pour construire votre propre sujet 🙂

II. Analyse probabiliste et erreurs de raisonnement

1. Erreur de multiplication des probabilités (indépendance mal posée)

Au procès, l’expert a multiplié [math]\tfrac{1}{73000} \times \tfrac{1}{73000}[/math] comme si les deux morts subites étaient indépendantes.

Or, l’indépendance signifie que la réalisation du premier événement ne change pas la probabilité du second :

P(A\cap B)=P(A)\times P(B)\quad\text{si et seulement si}\quad A\ \text{et}\ B\ \text{sont indépendants.}Ici, il est plausible que la probabilité d’une deuxième mort subite augmente si une première est survenue (facteurs génétiques, environnement commun, etc.). Autrement dit, on s’attend plutôt à :

P(\text{2ᵉ mort subite} \mid \text{1ʳᵉ mort subite}) > P(\text{mort subite}).Donc la bonne écriture est une probabilité conditionnelle :

P(\text{deux morts subites}) = P(\text{1ʳᵉ mort subite})\times P(\text{2ᵉ mort subite}\mid \text{1ʳᵉ mort subite}),et pas [math]p\times p[/math] avec [math]p=\tfrac{1}{73000}[/math].

Si, par exemple, des facteurs familiaux multipliaient par 10 le risque pour le second enfant, on aurait (chiffres illustratifs) :

P(\text{deux morts subites}) \approx \tfrac{1}{73000}\times \tfrac{10}{73000} = \tfrac{10}{(73000)^2},ce qui est déjà 10 fois plus grand que le produit naïf. La conclusion «quasi impossible» devient beaucoup moins évidente dès qu’on abandonne l’hypothèse d’indépendance.

🔒 La suite est réservée aux membres Premium

Accédez à l’intégralité des 40 sujets rédigés pour le Grand Oral de Maths.

Je veux le Pack Premium