Quel est le rôle des mathématiques dans l’architecture ?

Introduction

Quand on observe une cathédrale, un pont ou un gratte-ciel, on voit surtout l’esthétique. Mais derrière chaque ligne et chaque forme, il y a des mathématiques 🙂

L’objectif de ce sujet est de montrer comment, à différents niveaux, les mathématiques guident les architectes : elles permettent de créer l’harmonie des proportions, d’assurer la stabilité des structures et d’innover grâce aux outils modernes.

I. Les mathématiques pour concevoir l’harmonie et les proportions

1. Le nombre d’or et les suites de Fibonacci

Depuis l’Antiquité, les architectes cherchent à construire des bâtiments «harmonieux» aux yeux de l’homme. Les mathématiques apportent une réponse à travers le nombre d’or, noté [math]\varphi[/math].

Il est défini comme la solution positive de l’équation :

\dfrac{a+b}{a} = \dfrac{a}{b}ce qui conduit à :

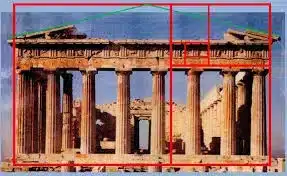

\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618.Un rectangle dont le rapport longueur/largeur est proche de [math]\varphi[/math] est appelé rectangle d’or. On en retrouve dans l’architecture du Parthénon ou dans les proportions des façades gothiques. Les mathématiques donnent donc un critère objectif pour définir ce qui est perçu comme «esthétique».

Ce nombre est aussi lié aux suites de Fibonacci, définies par :

u_0 = 0, u_1 = 1, u_{n+1} = u_n + u_{n-1}.La suite commence par [math]0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,\dots[/math].

Si l’on considère les rapports [math]\dfrac{u_{n+1}}{u_n}[/math], ils se rapprochent de plus en plus de [math]\varphi[/math].

Exemples numériques :

\dfrac{8}{5} = 1{,}6;\quad \dfrac{13}{8} = 1{,}625;\quad \dfrac{21}{13} \approx 1{,}615.Cependant, l’harmonie visuelle ne se limite pas au nombre d’or. D’autres éléments mathématiques, comme les symétries, structurent aussi l’esthétique des bâtiments.

2. Symétries et géométrie dans les plans

L’architecture utilise abondamment les symétries, qui sont étudiées en géométrie plane. Elles permettent de créer des motifs répétitifs et équilibrés, visibles dans les mosaïques, les vitraux ou les dômes.

- Symétrie axiale : un point [math]M(x,y)[/math] est envoyé sur [math]M'(x,-y)[/math] si l’axe est l’axe des abscisses.

- Symétrie centrale : si le centre est O, [math]M(x,y)[/math] devient [math]M'(-x,-y)[/math].

- Rotation d’angle [math]\theta[/math] : un point [math]x,y[/math] est transformé en

x',y' = (x\cos\theta - y\sin\theta,; x\sin\theta + y\cos\theta).

Ces formules sont directement utilisées pour modéliser des motifs architecturaux : rosaces des cathédrales (rotations), façades symétriques (symétries axiales), mosaïques arabes (symétries centrales et translations).

Un exemple plus avancé est celui des pavages de Penrose : deux losanges de tailles différentes permettent de couvrir le plan sans répétition périodique, mais avec des symétries locales. Certains architectes contemporains s’en sont inspirés pour créer des décors innovants.

Après avoir vu comment les mathématiques guident l’esthétique et l’harmonie des constructions, intéressons-nous maintenant à un autre rôle essentiel : assurer la solidité des structures grâce à la trigonométrie et aux fonctions.

II. Les mathématiques pour assurer la solidité des structures

1. Trigonométrie et calculs d’angles

Un bâtiment n’est pas seulement fait pour être beau : il doit aussi être stable et solide. Les mathématiques, et en particulier la trigonométrie, sont indispensables pour déterminer les dimensions et les angles corrects.

Prenons un exemple simple : un toit en pente.

On connaît la largeur totale de la maison [math]L[/math] et l’angle d’inclinaison du toit [math]\theta[/math].

On se place dans un triangle rectangle où la moitié de la largeur vaut [math]\tfrac{L}{2}[/math]. On a alors :

\tan(\theta) = \dfrac{h}{L/2}d’où :

h = \dfrac{L}{2}\tan(\theta)Exemple numérique :

Si une maison mesure [math]L = 10[/math] m de large et que l’angle du toit est [math]\theta = 30^\circ[/math], alors :

h = \dfrac{10}{2}\times \tan(30^\circ) = 5\times \dfrac{\sqrt{3}}{3} \approx 2{,}89 \text{ m}.🔒 La suite est réservée aux membres Premium

Accédez à l’intégralité des 40 sujets rédigés pour le Grand Oral de Maths.

Je veux le Pack Premium